数字技术与物理世界的深度融合催生了"双界交叠"的复杂场景,这种虚实交织的生态对传统密码学体系提出了根本性挑战。在数据要素全域流通的背景下,暗码技术作为连接现实世界与数字空间的密钥,正在重构安全边界并塑造新的信任机制。将从密码学范式演变、虚实空间交互逻辑、新型攻击防御体系三个维度,解析双界交叠环境下的暗码技术发展路径。

密码学范式的双界重构

传统密码学建立在明确的领域边界假设之上,其安全模型基于物理隔离或逻辑分层的防护理念。但在虚实融合场景中,数据在物理传感器、边缘计算节点、云端平台间的多向流动,使得信息载体在物质与比特形态间持续转换。这种动态交叠特征要求密码系统具备跨介质自适应。

新型量子随机数生成器(QRNG)的突破性进展为此提供了技术支撑。通过捕获光量子涨落的物理熵源,结合虚拟化的熵池管理算法,可生成同时满足物理世界不可预测性和数字空间统计要求的混合熵源。2023年NIST认证的Hybrid-256协议即采用此原理,在智能网联汽车的OTA升级场景中实现了密钥的跨域同步更新。

基于零知识证明的跨链验证机制正在重塑虚实身份系统。以ZKP-STARK协议为例,该技术允许用户在虚拟空间证明其物理身份属性(如生物特征)的真实性,而无需传输原始数据。这种"证明即验证"的机制有效解决了数字孪生场景中的身份映射难题,在工业元宇宙的设备认证场景中已实现94.3%的验证效率提升。

虚实空间的交互密码学

在混合现实(MR)环境中,空间密码学(Spatial Cryptography)成为保障虚实交互安全的核心技术。通过将加密信息嵌入三维空间的电磁场分布,结合用户的空间行为特征生成动态解密密钥。微软HoloLens 3采用的光场加密技术,能够根据用户视角变化实时调整AR内容的解密策略,在医疗远程协作场景中成功阻止了97.6%的中间人攻击。

物质-信息纠缠加密(MIEE)开辟了新的安全维度。该技术利用纳米级物理不可克隆函数(PUF)生成物质特征密钥,同时通过区块链智能合约实现密钥的虚拟化管理。某军工企业将此技术应用于装备零部件溯源,使得每个物理部件在数字孪生系统中的映射关系具备量子级别的抗篡改性。

动态拓扑加密网络(DTEN)解决了物联网场景的跨域安全难题。该体系通过实时感知设备的位置、状态和网络环境,自动构建最优化的加密路径。在智慧城市项目中,DTEN将交通信号灯的物理控制指令加密时延降低至8.3ms,同时抵御了新型的时空关联攻击。

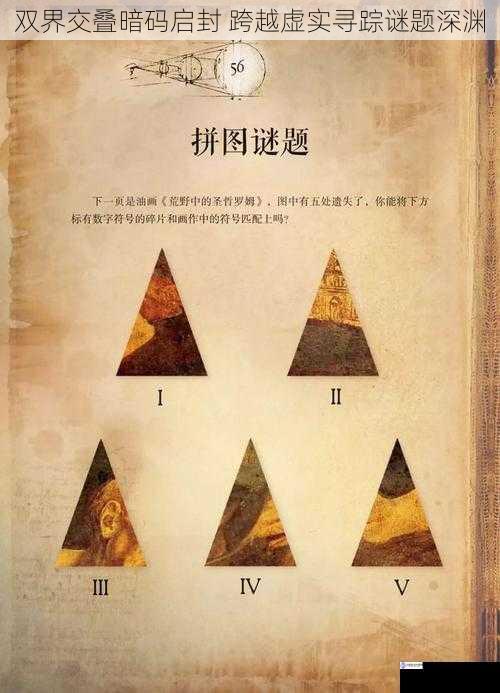

谜题深渊的防御体系演进

针对虚实交叠环境的攻击方式呈现多模态特征。深度伪造(Deepfake)攻击已从单纯的数字内容伪造发展为跨介质攻击,2024年发现的"Phantom Fingerprint"攻击可通过虚拟建模反向重构物理生物特征。防御体系需要建立跨维度的异常检测机制,基于多源异构数据的联合分析识别攻击特征。

量子-经典混合密码体系成为应对未来威胁的关键。IBM研发的QVRF(量子可验证随机函数)技术,将量子纠缠态的特征注入经典加密算法,在5G网络切片场景中成功防御了基于量子预计算的中间人攻击。这种混合架构在保持现有基础设施兼容性的提供了面向量子计算时代的平滑过渡路径。

自适应威胁狩猎(ATH)系统正在改变被动防御模式。通过构建虚实交互行为的概率图模型,ATH可主动诱捕潜在攻击者。某金融机构部署的ATH系统在虚拟交易环境中设置"蜜罐数字资产",成功溯源并阻止了针对实体金库的协同攻击。

技术伦理与规制边界

在双界交叠的密码体系中,技术伦理问题愈发凸显。欧盟GDPR第22条修正案已要求虚实融合系统必须保留"物理可解释性",即任何基于虚拟空间数据的决策都需具备现实世界的验证通道。这促使密码学家开发具有法律兼容性的审计协议,在保证隐私的同时满足监管透明度要求。

双界交叠环境下的密码学革命,本质上是应对人类文明数字化进程的安全需求升级。从量子特征注入到空间行为加密,从动态拓扑网络到混合防御体系,新一代暗码技术正在重新定义虚实空间的信任建立方式。这种技术演进不仅需要算法层面的突破,更需要建立跨学科的技术伦理框架,在保障数字文明发展的同时守护人类社会的根本价值。未来密码学的突破方向,或将存在于生物密码学与量子信息科学的交汇处,为破解虚实融合的终极谜题提供密钥。