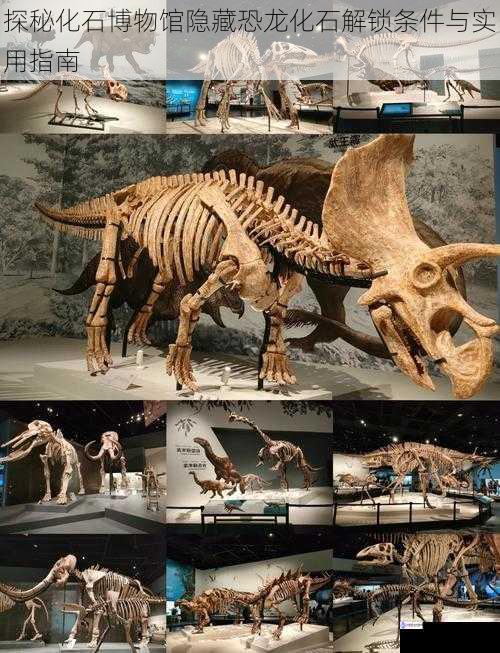

在数字化展陈技术普及的今天,全球顶级化石博物馆正在通过精心设计的隐藏化石系统,为观众构建起虚实交织的古生物探索之旅。这些被特殊机制保护的珍贵标本,不仅是博物馆的镇馆之宝,更代表着古生物学研究的最前沿成果。将从专业视角解析隐藏化石的解锁逻辑,并提供切实可行的探索策略。

隐藏化石的价值维度

隐藏恐龙化石的遴选标准严格遵循三重价值体系:科研价值上优先选择模式标本或具有特殊病理特征的个体,如柏林自然博物馆的始祖鸟正模标本;展示价值上侧重保存完整的骨架或具有视觉冲击力的姿态化石,芝加哥菲尔德博物馆的霸王龙"SUE"即因其90%的完整度被设定为特殊展品;教育价值上则选择能印证演化理论的过渡物种,例如辽宁古生物博物馆的带羽恐龙化石。

这些标本的隐藏机制往往与展馆建筑结构深度结合。东京国立科学博物馆将甲龙类化石的解密线索嵌入穹顶星座图案,上海自然博物馆的窃蛋龙化石则需通过AR设备扫描特定岩层纹理才能显现。这种空间叙事手法将静态展览转化为动态的知识迷宫。

隐藏化石解锁机制解析

时间限定机制主要运用于周期性特展,如伦敦自然历史博物馆每年恐龙周期间开放的剑龙神经棘化石。这类解锁需提前三个月关注馆方公告,注册会员通常能获得48小时优先参观权。任务链系统常见于北美博物馆,丹佛自然科学博物馆要求观众完成五个中生代生态系统互动装置后,方能解锁其珍藏的三角龙头骨化石。

道具交互系统在中国科技馆古生物展区有典型应用,手持偏振光镜观察三叠纪地层剖面时,隐藏在岩层中的贵州龙化石会逐渐显影。空间探索机制在数字化改造的老馆中尤为突出,南京古生物博物馆的楼梯夹层设有热感应装置,持续停留可触发承德避暑蜥化石全息投影。

彩蛋触发机制常见于儿童互动区,深圳博物馆的恐龙蛋化石需要通过特定顺序敲击"孵化装置"才能激活。此类设计往往包含多个错误路径,建议记录操作序列以便回溯。

专业级探索策略

提前规划应着重分析博物馆楼层平面图,标注可能设置机关的区域。例如圣彼得堡地质博物馆将关键线索设置在洗手间通道的解说牌背面,这种反直觉设计需要特别留意。建议采用"Z"字形行进路线,确保覆盖率达95%以上展示区域。

技术装备方面,携带偏振光片、紫外线手电筒、分贝检测仪等工具往往会有意外收获。东京大学博物馆的翼龙化石需用特定波长紫外线照射才能显现羽毛印痕。团队协作可采用无线电静默模式,通过手势沟通提高效率。

数据收集阶段要建立完整的观察日志,记录展品编号、解说词关键词、光线变化周期等信息。大英博物馆2019年新发现的棘背龙尾椎化石,就是参观者通过分析三个展区灯光闪烁频率关联出的隐藏线索。

在破解隐藏化石的过程中,观众实际上在重复古生物学家的研究路径——从碎片化线索中重建完整认知。这种参与式体验不仅强化了科学传播效果,更培养了公众的批判性思维。当您下次站在博物馆的恐龙骨架前,不妨尝试用地质学家的视角观察岩基纹理,用解剖学家的思维审视骨骼连接,或许就能发现那些沉睡在展陈设计中的远古奇迹。