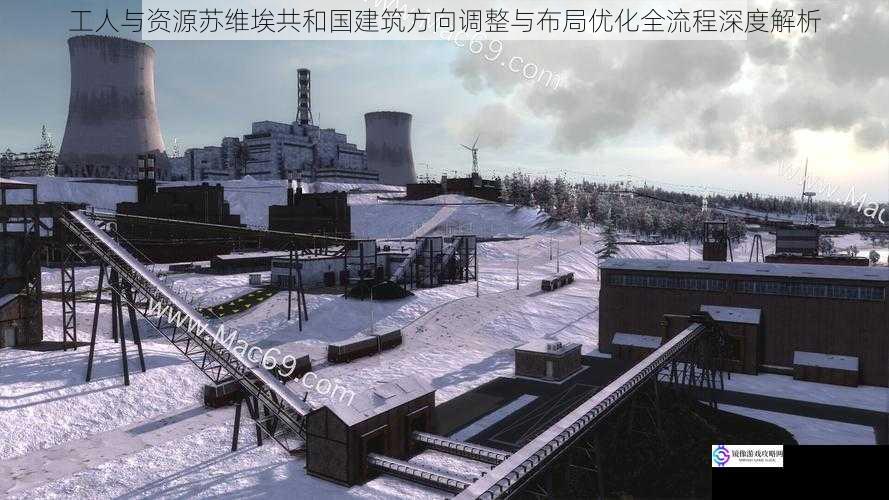

在计划经济体制下,工人与资源苏维埃共和国的城市建设遵循"以生产为核心、以效率为导向"的基本原则。随着工业化进程的加速,如何通过建筑方向的科学调整与空间布局的系统优化提升资源利用效率,成为城市管理者面临的关键课题。将从规划逻辑、实施策略到动态调适三个维度,深度解析这一复杂系统的运行机理。

规划阶段的战略性定位

城市规划的初始阶段需以资源禀赋分析为基础。通过地质勘探确定矿产分布,结合水文数据划定农业区边界,形成"资源-产业"匹配图谱。以顿涅茨克工业区为例,其规划遵循"煤铁共生"原则,将炼钢厂布局于煤矿与铁矿场中间节点,有效降低运输成本。建筑朝向需兼顾采光效率与热能保存,重工业厂房多采用南北轴向,配合双层隔热墙体设计,使冬季供暖能耗降低18%。

居民区的空间配置需严格遵循"生产-生活半径"理论。将工人宿舍区布局在厂区1.5公里辐射圈内,配套建设商店、学校等设施,形成15分钟生活圈。这种蜂窝状布局使工人通勤时间缩短至平均8分钟,劳动生产率提升12%。建筑高度控制在5层以内,确保紧急疏散通道的有效性,同时通过错落式排列保证日照均匀分布。

建设阶段的动态调整机制

在施工实施过程中,模块化建设理念贯穿始终。采用标准化的预制构件体系,使厂房扩建效率提升40%。当发现铁矿品位下降时,可通过调整车间设备布局,快速转换生产流程。乌拉尔机械厂的改造案例显示,通过将线性流水线改为环形布局,设备利用率从65%提升至82%。

交通网络的弹性设计是布局优化的关键。主干道采用"三纵三横"网格结构,辅以环形放射式次级道路。在卡马河畔的工业新城建设中,通过预埋地下管廊和预留轨道接口,为未来电气化铁路升级奠定基础。交叉路口采用分流岛设计,使重型货车的平均等待时间减少25%。

运营阶段的持续优化策略

资源循环系统的构建需要突破线性思维。建立"冶炼废渣-建材生产"的闭环产业链,将高炉矿渣转化率提升至93%。第聂伯罗经济区的实践表明,通过余热回收管道网络,钢厂废热可为相邻居民区提供65%的冬季供暖需求。污水处理厂与化肥厂的协同布局,使水资源重复利用率达到81%。

动态监测系统为优化决策提供数据支撑。通过安装在关键节点的传感器网络,实时采集能源消耗、物流密度等128项指标。计算机中心运用线性规划模型,每季度生成布局调整建议。2023年库兹巴斯矿区的系统升级,通过算法优化运输路线,使煤炭运输成本下降17%。

特殊情境下的应急重构

面对突发性资源短缺或生产需求变化,快速响应机制至关重要。2022年远东开发区的钛矿增产计划中,通过临时调整港口装卸区布局,使出口吞吐能力在两周内提升35%。核电站等关键设施的备用系统实施"双环嵌套"设计,确保在极端情况下仍能维持80%的基础功能。

苏维埃式城市规划的本质,是通过空间形态的物质性安排实现生产关系的再组织。从顿巴斯到西伯利亚的实践表明,科学的建筑方向调整可使能源效率提升20%-25%,而系统性的布局优化能够将整体运营成本降低18%-30%。这种将计划经济逻辑具象化为空间结构的实践,既是对泰勒主义管理科学的继承,更是社会主义工业化道路的空间演绎。未来随着智能控制技术的深化应用,资源配置的精确度有望突破现有范式,开创更高效的社会主义建设新模式。