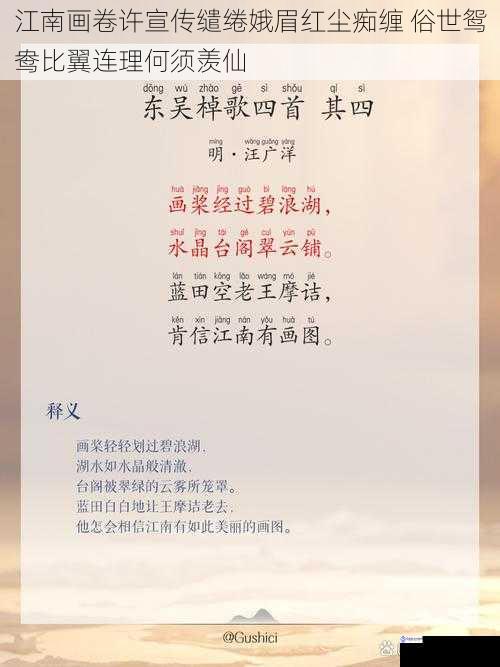

在中国古典诗词的审美体系中,"江南"始终是一个承载着特殊美学意蕴的文化符号。当江南画卷许宣传缱绻娥眉红尘痴缠 俗世鸳鸯比翼连理何须羡仙将江南意象与红尘情爱相联结,实则揭示了中华文化中独特的世俗情爱观。这种美学建构既不同于西方宗教禁欲主义,也有别于道家离尘出世的思想,而是在天人合一的哲学框架下,将人间情爱升华为具有本体意义的精神追求。

江南意象的诗性承载

江南的流水意象在诗词传统中具有特殊隐喻功能。水波的柔性与流动性,恰如其分地对应着情感世界的缠绵与永恒。杜牧笔下"二十四桥明月夜"的清辉,温庭筠词中"过尽千帆皆不是"的怅惘,都在水天相接处凝结成永恒的情感符号。诗中"缱绻娥眉"的视觉意象,正是通过江南烟雨的朦胧美,完成了对情爱美学的空间化呈现。

园林建筑作为江南文化的物质载体,其曲径通幽的空间布局暗合着情感的婉转表达。拙政园的漏窗借景、留园的移步换景,都在有限空间内创造出无限情致。这种"咫尺山水"的造园理念,恰如诗中"红尘痴缠"的具象化演绎,将人间情爱的婉转缠绵转化为可触可感的艺术空间。

水墨氤氲的审美特质在情爱书写中具有特殊表现力。米芾的"米点皴"技法、黄公望的浅绛设色,都将江南的湿润气息转化为笔墨语言。诗中的"俗世鸳鸯"意象,正是通过这种水墨的晕染效果,将具象的男女情爱升华为超越时空的审美符号。

红尘情爱的本体性价值

诗经开创的"乐而不淫"抒情传统,为后世情爱书写确立了美学规范。从关雎的"窈窕淑女"到蒹葭的"在水一方",儒家诗教将人间情欲转化为具有道德意蕴的审美对象。诗中"比翼连理"的意象,实则是这种抒情传统在明清时期的延续与发展。

市井生活的审美转化在宋元话本中达到高峰。冯梦龙警世通言中市井男女的情爱故事,将世俗生活提升为具有审美价值的文学题材。这种"以俗为雅"的创作理念,在诗中表现为对"俗世鸳鸯"的价值肯定,构建起不同于士大夫雅文学的情爱叙事体系。

情欲书写的诗化处理始终遵循着"发乎情,止乎礼义"的准则。李商隐"春蚕到死丝方尽"的痴情,纳兰性德"人生若只如初见"的怅惘,都在礼的框架内实现情的升华。诗作通过"何须羡仙"的价值判断,确立了人间情爱在道德与审美层面的正当性。

世俗与超越的辩证统一

道教神仙观念中的情爱禁忌与诗中"何须羡仙"形成鲜明对照。葛洪神仙传中仙女下凡的传说,实则反映了对俗世情爱的矛盾态度。而诗中通过肯定"俗世鸳鸯"的价值,完成了对道教禁欲观念的审美超越,构建起新型的人间情爱范式。

在地成仙"的哲学思想为世俗情爱提供理论支撑。王重阳提倡的"活死人"修道理念,主张在尘世中修炼心性。这种思想投射到情爱领域,便催生出"红袖添香夜读书"的生活美学,使日常情爱获得超越性价值。诗中"比翼连理"的意象,正是这种哲学思想的情感投射。

情爱美学的终极指向始终是人性的完满。从汤显祖"情不知所起,一往而深"的至情论,到曹雪芹"千红一窟,万艳同杯"的情榜书写,都在探索情爱与人性的深层关联。诗作通过江南意象与情爱主题的融合,最终指向对完整人性的诗意追寻。

在当代文化语境中重审这首作品,其价值不仅在于延续古典诗词的审美传统,更在于为现代人提供理解情爱本质的文化参照。当物质主义侵蚀情感世界的今天,诗中展现的"俗世即道场"的情爱观,或许能为我们重建情感伦理提供传统智慧的启示。这种将日常情致升华为永恒之美的诗学实践,正是中华美学精神生生不息的明证。