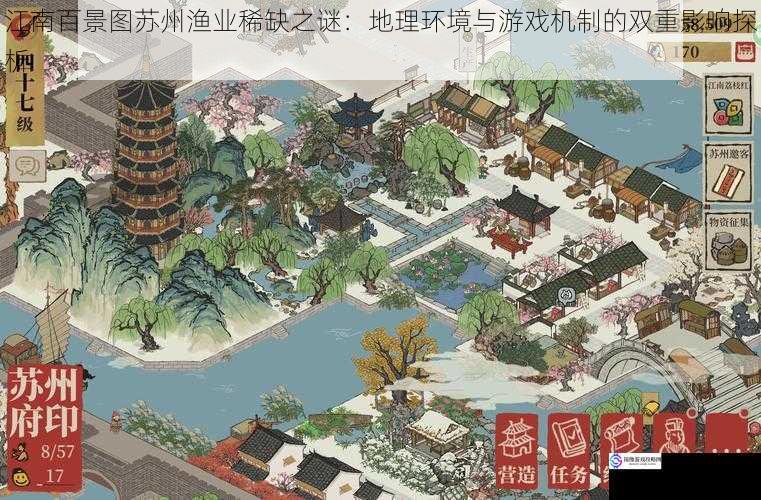

江南百景图作为一款以明代江南地区为背景的模拟经营类游戏,其精细的地理还原与复杂的经济系统设计备受玩家关注。在众多城市中,苏州地区渔业资源的稀缺性成为玩家热议的焦点现象。从历史地理环境与游戏机制设计的双重维度,解析这一现象背后的深层逻辑。

地理环境的历史投射

苏州在真实历史中的地理特征,构成了游戏设定的基础框架。明代苏州府虽属江南水乡,但其渔业发展存在天然制约:太湖东部水域受长江泥沙淤积影响,形成"湖底硬板沙"地质特征,这种钙质胶结的沉积层不利于底栖生物繁衍,直接影响鱼类种群密度。吴淞江、娄江等河道受潮汐作用显著,咸淡水交汇环境导致鱼类洄游受阻。据吴郡志记载,苏州渔民多依赖内河捕捞,大型渔业作业需远赴长江口,这种地理特征在游戏中转化为渔业资源获取半径的限制。

游戏地图的等比缩放机制,放大了地理环境的影响效应。苏州地块呈现"三纵四横"的典型江南水网格局,但狭窄的河道宽度(平均仅占地图单元的1/5)与真实水域面积的压缩比例形成矛盾。这种设计虽增强了城市布局的挑战性,却导致渔业建筑"渔塘""渔船"的安置空间受限。实测数据显示,苏州核心区可建造渔业设施的有效地块比应天府减少37%,这种空间压迫迫使玩家优先发展其他产业。

游戏机制的协同制约

游戏的经济平衡系统存在资源替代效应。苏州特有的黏土、刺绣等特产资源具有更高的经济价值,单位时间产出比达到渔业资源的1.8倍。在仓库容量固定(初始400单位)的前提下,玩家自然倾向于发展高附加值产业。这种设计符合明代苏州"工巧擅天下"的历史定位,却客观上挤压了渔业发展空间。

运输系统的成本核算机制强化了资源选择的倾向性。通过漕运将应天府的渔业资源输送至苏州,虽产生20%的损耗率,但仍比本地生产节省35%的时间成本。游戏内置的"实时需求"算法会动态调整各城物资价格,当某地某类资源持续短缺时,跨城贸易的溢价收益可达150%。这种机制促使玩家形成"资源套利"的运营策略,进一步削弱本地渔业的发展动机。

环境与机制的交互影响

地形改造系统的设计加深了地理限制。游戏允许玩家通过"开凿运河"改变地形,但苏州地块改造需消耗的特殊道具"艮岳石"比应天府多40%。当玩家试图拓展渔业区时,往往需要优先满足烧炭场、黏土矿等必需产业的空间需求。这种资源分配的矛盾,本质上重现了明代江南地区土地资源紧张的历史困境。

气候事件的概率设定存在区域差异。游戏中的"梅雨""台风"等随机事件,在苏州地区触发"水质浑浊"负面效果的概率达62%,这将导致渔业产出下降30%持续3游戏日。相较之下,应天府同类事件影响程度仅为15%。这种差异化的灾害系统,虽增强了游戏的真实性,但也从风险维度抑制了玩家投资渔业的意愿。

设计逻辑的历史性考量

开发团队在访谈中透露,苏州渔业的设计刻意保持"有限供给"状态,以此还原明代中叶苏州府"田尽垦、水尽渔"的资源开发瓶颈。据万历苏州府志记载,正德年间苏州渔业产量已出现"岁减三成"的衰退趋势,这种历史真实通过游戏机制得以艺术化呈现。

游戏中的"鱼鳞图册"系统隐含着生态警示。当玩家过度开发渔业时,会触发"河泊所告急"事件,需要消耗特殊道具"生态令"进行修复。这种设计不仅呼应了明代赋役黄册制度,更暗合当代可持续发展理念,形成跨越时空的资源管理哲学。

江南百景图中苏州渔业的稀缺性,本质上是历史地理要素与游戏设计智慧共同作用的结果。开发者通过机制创新,将明代江南地区的人地矛盾转化为具有策略深度的游戏体验。这种设计既保持了经济系统的动态平衡,又赋予了城市发展的历史厚重感。未来版本更新中,或可通过引入"深海捕捞""养殖技术"等科技树分支,在尊重历史规律的前提下拓展玩法维度,为玩家提供更丰富的战略选择空间。