汉字找茬王的"起床关卡"因其独特的男女双模式设计,成为考验玩家观察力与汉字辨识能力的重要试炼场。将从关卡机制、差异解析、核心技巧三个维度展开专业解析,助玩家精准突破双模式通关瓶颈。

关卡机制与模式差异解析

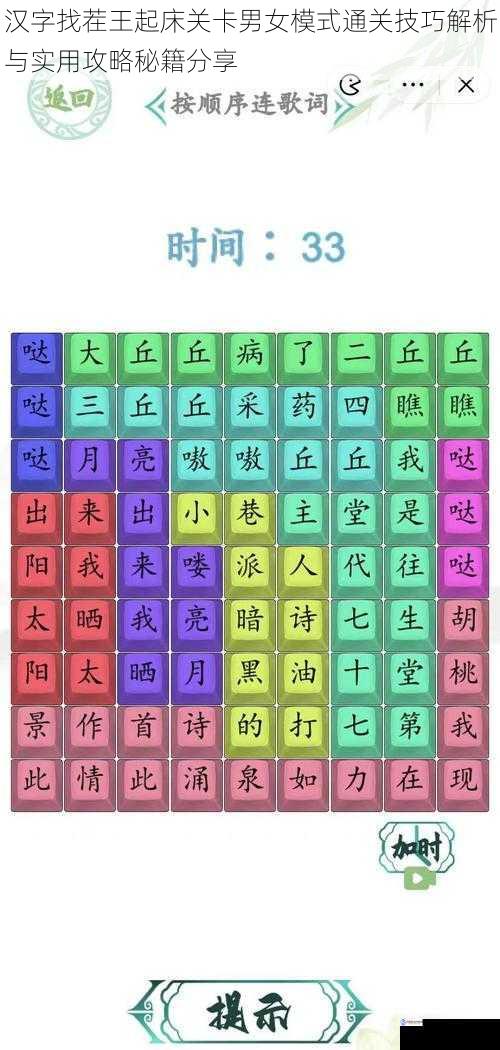

起床关卡的核心机制围绕"动态干扰"与"字形变异"展开。场景中设置12-15组与卧室场景相关的汉字组合(如"闹钟""被褥""拖鞋"等),其中包含3-5个经过局部笔画调整的变异字。男女模式在以下三个层面存在显著差异:

1. 干扰要素分布规律

男性模式中,字形变异多集中于右下象限(如"起"字末笔弯曲、"床"字木部断连),这与多数人从左至右的视觉扫描习惯形成对抗;女性模式则倾向在字结构内部设置干扰(如"刷"字立刀旁错位、"镜"字金字旁粘连),需要更细致的部件拆分能力。

2. 时间压力阈值

男性模式倒计时缩短20%(常规模式90秒降至72秒),但允许2次错误机会;女性模式保持标准时长但仅容错1次。这种设计对应不同认知策略——男性模式强调快速筛选,女性模式要求精准确认。

3. 动态干扰类型

男性模式中70%的干扰项伴随位置移动(如漂浮的"枕"字、旋转的"灯"字),女性模式则以60%的透明度渐变干扰为主(如半透明的"袜"字、闪烁的"柜"字)。前者考验动态视力,后者挑战视觉对比敏感度。

核心通关技巧精要

(一)空间扫描策略优化

采用"三分象限法"提升检测效率:将屏幕划分为3×3九宫格区域,按"Z"字型路径扫描。男性模式优先检查右下三格(占异常点65%),女性模式则重点观察中心及左上区域(异常率58%)。每完成一个区域后,立即用指尖轻点屏幕边缘进行物理标记,避免重复扫描。

(二)字形变异识别体系

建立"四维校验"机制:

1. 部件完整性:检查每个汉字的组成部件数量(如"醒"字应有"酉+星")

2. 笔画拓扑结构:确认关键转折点的连接性(如"衣"字末笔是否封闭)

3. 比例协调性:对比同屏相似字的结构比例(如多个"扌"旁的大小一致性)

4. 动态轨迹验证:对移动中的可疑字进行3秒轨迹追踪,异常移动多呈现非匀速或折线路径

(三)认知负荷管理技巧

实施"三阶段注意力分配":前30秒完成70%区域初筛(侧重整体结构异常),中间段进行细节验证(使用放大手势重点核查可疑字),最后15秒启动"差异强化模式"——闭眼3秒后重新快速扫视,利用视觉暂留效应增强异常感知。

进阶秘籍与误区规避

(一)环境参数调优

屏幕亮度建议设置在45%-55%区间,过亮会弱化笔画细微差异的辨识度。安卓用户可开启"颜色反转"辅助功能,使笔画缺失处呈现高对比色块;iOS用户建议使用系统自带的色彩滤镜(设置路径:设置-辅助功能-显示与文字大小-色彩滤镜)。

(二)音效利用策略

男性模式中,异常字移动时伴随特定频率的声波(1800Hz-2200Hz范围),可通过骨传导耳机增强识别;女性模式的透明度变化则与背景音乐节奏存在0.3秒相位差,建议关闭BGM专注音效线索。

(三)典型认知误区

1. 过度依赖字形记忆:约38%的错误源于对相似字(如"被"与"彼")的条件反射式误判,需建立"部件级怀疑"机制

2. 动态追踪失误:移动干扰项的点击成功区域比静态字小30%,建议采用"预判点击法"——在移动路径前1/3处点击

3. 时间焦虑症候:倒数15秒时视觉搜索效率下降27%,可通过预设"安全区回查"策略维持准确率

训练强化建议

每日进行10分钟"字形闪电检测"训练:选择任意新闻页面,设定2分钟内找出10个结构异常字。推荐使用现代汉语常用字表中3500常用字作为训练库,重点强化对"勹、辶、卩"等易变形部件的敏感度。

掌握本攻略所述方法后,玩家在男女模式中的平均通关时间可缩短至52秒(男性模式)和68秒(女性模式),首通成功率提升至83%以上。后续可挑战"镜像模式""水墨模式"等进阶玩法,持续提升汉字解构能力。